脑机接口已经走过了科学幻想和概念验证阶段,下一步将迎来技术爆发。但在依旧神秘的大脑面前,没人确定迈出下一步还需要多久。

全文6646字,阅读约需14分钟

文|魏江翰

编辑|刘聪

来源|亿欧健谈

ID:EO-Healthcare

2018年霍金去世。这位轮椅上的物理巨人几乎一生饱受渐冻症折磨,在他生命中的最后时刻,仅能通过眼球转动指挥电脑输出,速度只有每分钟1个单词。

没人知道霍金离世时脑中还藏着多少奇思妙想,人们只是感到惋惜。因为仅仅一年之后,《自然-通讯》上便刊登了一篇重磅论文,加州大学旧金山分校的科学家们宣布他们利用脑机接口技术成功实现了脑电波的直接语音输出,极限是每分钟150个单词。

人类的一切活动、语言和思想都源于大脑,而大脑活动的本质是神经元放电与电信号传递,脑机接口(BCI)就是为这些电信号与外界设备人工搭建通路,以实现信息的直接交换。目前这一技术被主要应用在医疗场景,最直观的价值在于使运动障碍患者能凭借意念直接对计算机、机械臂等外部设备加以控制和使用,弥补生活中种种不便。

而加州大学的研究成果则在技术可行层面将脑机接口带向了新的领域:这项起步于上世纪70年代的“古老”技术第一次突破了“动作”的瓶颈,达到了“语言”的高度。语言是人类特有的行为,人们不禁开始畅想,有朝一日,脑机接口能够从诊断监测迈向干预和治疗,攻克药物屡屡折戟的神经系统疾病;甚至用在正常人身上完成双向读写的闭环,把电影中的“阿凡达”搬出银幕。

但脑机接口技术的探索过程难度极大且代价高昂,以至于在严格意义上,目前为止还未曾出现过一款脑机接口疗法被广泛使用。因为大脑对人类隐藏了太多秘密,如同广袤的宇宙,千百年来只展示给人们头顶那一片有限的星空。

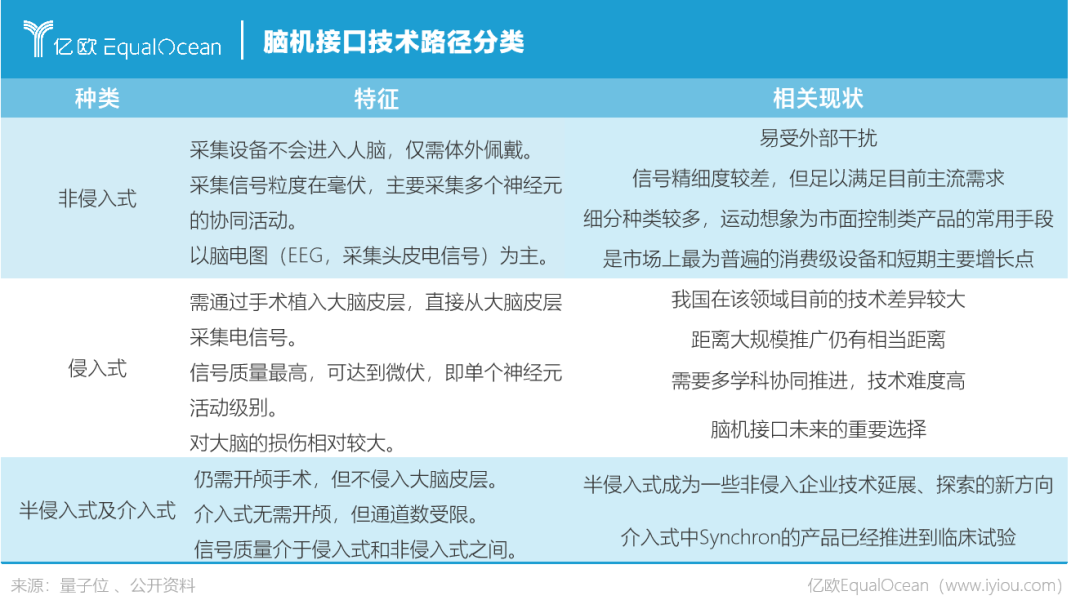

脑机接口的追逐者们,基于产品中电极与脑组织距离远近,被分成了侵入式和非侵入式两大阵营,前者在脑电波准确收集的基础上追求更低的脑损伤,后者则在无创之上尽量保证信号收集准确。他们走着不同的道路,却瞄向相同的终点。

无论技术路径如何,一致的观点是脑机接口已经走过了科学幻想和概念验证阶段,下一步将迎来技术爆发。但在依旧神秘的大脑面前,没人确定迈出下一步还需要多久。

从运动到语言

2014年巴西世界杯开幕式上,一位高位截瘫的青年身披机械盔甲,利用脑机接口开出第一脚球,向全世界展示了脑机接口最直观的临床价值——为运动障碍提供辅助工具。

脑机接口是一套完整的系统。自1973年其概念被提出以来,科学家们一直梦想着人类可以借助这一技术越过身体,让人脑直接对外界设备进行操控。简单来说,为达到这一目的,需要在技术上做到两件事:准确采集人脑电波,然后翻译成机器语言输入设备。

脑电波采集是工程学问题,但翻译工作却必须建立在对大脑运作方式有一定程度的理解之上。AI被当下认为是编解码脑电波的核心工具,但2006年才惊艳全球的深度学习算法在上个世纪并不成熟。

科学家们唯一可以依靠的是动物实验。大脑工作中为每一个身体部位和动作划分了专门的管理区域,并分配了相应的神经元,动作发生前和发生过程中,相关神经元都会兴奋放电。为弄清动作与神经元之间的对应关系,科学家用电极插入单个神经元中,测量并记录不同动作下神经元的电位变化。

在上世纪看来,这是一种相当轻巧方便的做法,帮助科学家们快速掌握了许多脑区与神经元的划分,而后结合时间维度同时测量多个神经元放电的做法又增加了信号解码的准确性,只不过实验用的猴子们为此做出了巨大牺牲。

到2008年,匹兹堡大学已经能利用脑机接口让一只猴子能意念操纵机械臂给自己投喂食物;巴西世界杯的机械战甲之父则开始让实验猴在美国杜克大学远程操作11000公里之外的东京机器人走路。

种种在猴子身上成功的实验表明,经过几十年研究,脑机接口已经度过了概念验证阶段。另一项侧面证据是企业也在这一时期集中出现,并开始探寻可行的商业化途径。

目前国际脑机接口领域中现存的独角兽中,绝大多数都成立在2008年到2016年之间,早期如Neuros Medical希望用神经阻滞技术镇痛,晚些时候如现全球首富马斯克的Neuralink,预言脑机接口未来可以解决一切神经系统疾病。

如果说十多年前猴子的出色表现令多数人感到兴奋,那么现在,即便猴子可以用意念玩电子游戏也不会带给学界和产业界在工程学之外的任何震撼,这正是马斯克和他的Neuralink在去年公布的成果,他们让9岁的猕猴学会抛弃操作杆玩一款电子接球游戏。

概念验证之后,科学家们不再满足于只在猴子身上试验,资本也对猴子不那么上心,毕竟没人愿意为只能把猴子变聪明的技术买单。一方面,企业的商业化需求呼唤用在人身上的脑机接口;另一方面,人用的脑机接口也不能仅仅停留在动作控制层面。

1992年,有人尝试设计了一种基于视觉诱发电位的脑机接口系统,系统中安置了一个8×8规格的拼写器,利用从大脑视觉皮层采集的视觉诱发电信号,识别用户眼睛的注视方向,再与拼写器的符号相匹配,最终实现拼写效果,可以为渐冻症患者提供约10个单词每分钟的通信能力。

这一实验尝试将脑机接口技术用于文字表达,虽然本质上仍是对动作控制的解析,但还是引导人们发现了脑机接口在交流方面隐藏的巨大潜力,也为开篇提到的脑电波直接语音输出实验埋下了伏笔。

在这项堪称历史性的脑电波语音输出实验中,5名脑部安装电极的志愿者被要求朗读了上百个句子,并记录下其朗读时大脑神经元的放电情况,当做让AI进行深度学习的原始数据。值得注意的是,志愿者说话时嘴唇、舌头、喉部和下颚的微妙运动状态也被当作一项关键的补充数据喂给了AI模型。

事实证明这一补充正确且必要。在发声和脑放电的对应关系中,即便添加了发声器官的运动情况,最终合成的语音识别率也只有约70%,这一结果总体不错,但再低的话就有些难以令人接受。

这项实验表明脑机接口正向大脑更高级的功能发起挑战。70%的可识别率仍有提升空间,因为实验只参考了神经元在活动中的放电情况,尚未参考活动前的神经元放电情况。但可惜之处在于仍然没能完全摆脱动作解析的桎梏。这背后折射出的现实是,即便来到距今很近的2019年,我们对人脑的高级功能仍然知之甚少。

多数企业的“非侵入式”考量

在2019年,全球脑机接口的市场规模首次突破10亿美元。很多机构预测,到2027年,脑机接口的市场规模可能也只有36亿美元,年复合增长率约15%。

这一差强人意的市场规模很难与想象中脑机接口的无限潜力相匹配,其实背后也反映出脑机接口企业面前一道两难的选择题。

按接入方式不同,脑机接口可分为侵入式与非侵入式。侵入式接口需要经外科手术将电极直接植入大脑皮层,理论上可以提供更高的“带宽”,科学家在猴子身上实现的种种神奇都基于这一接入方式;非侵入式接口只需要在头皮穿戴信号采集设备,但受制于人的头骨材质不导电,天然想象空间受限。

高带宽和安全性是脑机接口的鱼和熊掌,侵入式获取更多高质量信号但伴有高风险,非侵入式信号差但足够安全。

2020年,非侵入式脑机接口分去了行业整体市场规模的86%。神经系统疾病诊断、精神类疾病初筛,意念打字,以及运动能力康复……虽然非侵入式脑机接口覆盖的医疗场景比起实验室里的猴子们欠缺了不少冲击性,但全球脑机接口企业依旧出于商业化考虑将更多研发资金砸向了非侵入式研究,因为侵入式脑机接口的“合规”之路过于艰难。

侵入式脑机接口意味着开颅手术、将电极植入脆弱的脑组织,某种意义上,这背后的风险甚至比死亡更可怕。也正因如此,侵入式脑机接口已经发展了数十年,却仅停留在临床预试验阶段。迄今为止,全球仍未出现一款侵入式脑机接口正式迈入临床试验。

21世纪第一个十年结束之后,脑机接口的火烧到了国内。做侵入式还是非侵入式?2011年,这一问题在博睿康创始人黄肖山脑中盘旋了很久。博睿康是当下国内脑机接口独角兽中最早成立的企业之一,当初从非侵入式脑机接口切入,目前正向更高带宽的接入方式逐步拓展。

黄肖山告诉亿欧大健康,非侵入式脑机接口的天花板十分明确。颅骨不完全导电,颅骨外几乎采不到高频颅内脑电信号,而很多语言功能、认知功能和病灶特征信号都属于高频信号。“为什么还是选择了它而不是侵入式?因为条件太难了,在人身上开颅,植入电极,那时候没有条件,也不会有人去支持。”

黄肖山指出,世界上只有两类人可能配合侵入式脑机接口试验:一类是癫痫患者,另一类是渐冻症患者。

渐冻症患者病后生活质量严重下降,可能会通过脑机接口去寻求一些帮助,但受制于人们对这一罕见病的认识极其匮乏,目前仍处在技术雏形阶段。

更多可能性还是在癫痫方面。癫痫的本质上是大脑的异常放电,临床上,对产生耐药性的癫痫患者来说,无论是病灶切除还是植入脑起搏器,开颅几乎无可避免。癫痫患者进行外科手术前,需要提前一到两周将电极植入脑内监测异常放电位置。也正是这一到两周的时间,给了脑机接口研究一个珍贵的窗口。

“从这些病人身上才有机会搜集到有效的、来自人脑的颅内信号。”黄肖山补充说,“这是目前最好的窗口,其实也是唯一的窗口。”

在安全与带宽间妥协

侵入式与非侵入式,或者说带宽与安全性是脑机接口领域一对难以调和的矛盾,如同星空和大地,人们渴望前者,却必须立足于后者。具体该如何选择?在技术有了长足进步的今日,黄肖山认为该取决于应用场景。

事实上,无论采取何种技术手段,脑机接口的本质终究是一条大脑和外界的信息交互通道,通道自身的带宽当然重要,但前提是要服务于通道上“跑”的内容。在黄肖山眼中,提升脑机接口核心技术的真正挑战不是如何提升带宽,而是如何把实验室里的系统带到真实世界。

“任何一个脑机接口的产品设计都是一个巨大的系统工程,对系统思维和整体技术能力有很大考验。非侵入式和侵入式无分优劣,仅仅是两个技术路线。脑机接口涉及的技术环节很多,包括电极、信号采集处理、编码识别、控制输出等等。信号采集上有优势,不等于在整体系统上有优势,需要从系统的角度看各个环节,权衡利弊后选择最佳的参数路径。”

目前,无论博睿康还是国际上一些脑机接口企业,都开始了一些中间技术路径的研究,希望在安全性和天花板间实现平衡,这种技术路径被称作半侵入式。半侵入式绕开了不导电的头骨,贴在大脑表面却并不侵入大脑皮层,信号质量和不良反应介于侵入式和非侵入式之间。这样的好处是让搜集语言和一些高频疾病信号变为可能,同时可以避免电极深入大脑产生免疫反应,但缺点是仍需要开颅。

今年5月,美国脑机接口公司Synchron迈出了从技术走向产业的重要一步,他们的脑机接口产品获得了FDA的临床批准,并招募到了第一位临床受试者。在不少报道中,他们这一进展被认为将马斯克的企业甩在了身后。

Synchron采用的接口接入方式有些特别:一台从静脉植入的神经介入手术。将器件从血管中注入,顺着血管到大脑进行脑电采集与干预。这种植入方式也属于半侵入式,就像传统的心血管支架,在外科医生手术里面已经是非常成熟的方式,安全性可以令患者放心。

只不过,没有一项技术路径是完美的,将介入用于脑机接口的植入方式足够别出心裁,却同样存在弊端。一方面静脉植入的器件只能在血管中,与神经元并不直接接触,这意味着信号会衰减。另一方面,这种方式在通道数量上受到极大限制。因为电极必须放在支架的架构上,目前只能实现8通道和16通道,这样的带宽下能做到的事情其实不多。

总体来看,脑机接口的各种技术路径其实都是在更高的天花板和更高的安全性中间寻找平衡。非侵入式是一个极端,侵入式则是另一个极端。现实中,非侵入式脑机接口已经接近技术天花板;理论上,侵入式仍代表着脑机接口的最高潜力。

此消彼长之下,侵入式脑机接口又被很多企业放回了计划表。因为人们对脑机接口的期望,不仅是采集到更多高质量的信号提高带宽,还希望人为输入电刺激,对疾病真正实现干预和治疗。

黄肖山也对亿欧大健康表示,博睿康未来一定会布局侵入式,只不过目前的重心还是优先放在半侵入式脑机接口上,因为把理论搬出实验室的过程是一段还没人涉足的巨大真空。

黄肖山说:“往后看10年甚至20年,脑机接口有没有可能是侵入式所想象的样子?我认为是可能的,或者说概率相对更大,但到底是不是,我不确定,我想也没人能确定。”

通往侵入式之路

一般而言,先扎实做好非侵入式脑机接口,再根据通路上所跑的内容逐步拓展前端带宽是一种更加稳妥的企业策略,但总有企业喜欢高举高打,这就是BrainGate和Neuralink的故事。

这两家知名度最高的脑机接口企业从成立之初就一直在讲侵入式脑机接口的故事。BrainGate在2001年成立,是全球最古老的脑机接口独角兽之一,他们的系统从2004年起已经完成了数十例植入案例,包括著名的用机械臂喝可乐、与奥巴马握手、思考笔画打字,甚至浙江大学在2020年完成的中国首例侵入式脑机接口也是利用了他们的系统。

但BrainGate在产品化过程中遭遇了重大挫折,电极穿刺入大脑皮层,长期植入产生了生物相容性问题,很多受试者在使用3-5年后会出现电极被神经胶质细胞缠绕的现象而报废,最终只能再次手术取出,这让BrainGate从2004年开始申请的正式临床试验迟迟不被FDA通过。

2005年,FDA首次批准了一款长期脑内植入的微电极阵列,也是目前世界范围内唯一获批的疗法,犹他电极。这项基于上世纪技术的侵入式脑机接口疗法通过开颅手术,将100根微针植入人脑用于调控受损神经,但获批18年来只在全球做了35例。

年均不足两例的原因是犹他电极背后潜藏的巨大副作用,开颅手术的未知风险叠加硬质硅基电极与脑内软组织长时间磨损,让几乎每一位植入者的脑内都时刻发生免疫反应,最终走向高位截瘫的结局。

BrainGate的困境与犹他电极的失败将侵入式脑机接口的安全问题赤裸裸摆上了桌面,之后每一家企业都要接受这样两项拷问:如何降低植入手术带来的脑损伤,以及如何提高植入后电极长期在脑内的安全性。

Neuralink成立时,距离BrainGate完成全球首台大脑运动皮层侵入式接口手术已经过去了10年之久,但Neuralink有马斯克站台,资本也真的认可他们的故事。

Neuralink深知侵入式脑机接口的先天劣势是安全性问题。因此他们的工作其实是在BrainGate模式基础上进行一系列的工程学优化以降低潜在风险。例如将植入物做成硬币大小、开发直径仅为发丝四分之一的柔性电极,或是推出能在一小时内完成植入手术的机器人“缝纫机”。

这种路径选择的背后其实蕴含着公司对行业未来趋势的判断。2022年,国内脑机接口领域也迎来了这样一家“Neuralink”式脑机接口企业——脑虎科技,其产品是基于蚕丝蛋白的柔性电极和用于微创植入的免开颅半自动手术机器人。

脑虎科技创始人陶虎形容马斯克是一名“匠人”。他认为侵入式脑机接口能天然获取更精准的大脑信号,在未来极致的工程学优化下,将极大程度上压缩其他接入方式脑机接口的市场空间。

工程学优化的目的是解决脑机接口领域中的核心挑战:如何最大限度的利用大脑,同时最低限度损伤大脑。“所有脑机接口都在朝这两个方向努力。不同应用中,在两个方向间做着不同程度的妥协。”陶虎说。

从当下趋势来看,微创植入和柔性电极是上述问题的最优答案,利用机器人降低手术损伤,同时采用柔性电极减少刺激,避免大脑产生免疫反应。新一代侵入式脑机接口企业的完整技术方向便是在这一答案的基础上努力实现更高的通量,也就是把更多的电极安全植入大脑。

事实上,无论何种接入方式,脑机接口技术共同面对的最大问题依旧是人类对自己的大脑认识太过于有限。在陶虎看来,脑机接口承担的功能不仅是将现有“认识脑”的成果进行商业转化,更重要的是作为整个脑科学研究的核心底层工具。

20世纪末,100组通道是犹他电极利用传统医疗器械制备方法所能达到的极限;如今,一些头部企业已经利用柔性材料以类似集成电路的方式将通道数量提升至“千”的级别,但人类大脑神经元的数量是860亿。

2014年以来,美国受人类基因组计划启发而倡导发起的“脑计划”已经累计投入了24亿美元以上,这项计划将绘制人类大脑图谱定为一项明确目标。他们希望把人脑每一个工作单元的信号全部采集下来并一一解码。显然,这项任务只能由神经信号质量最高的侵入式脑机接口完成。

这背后的逻辑简单而清晰,“所有思维活动都由神经元放电引起,从本质上采集到这些信号再通过算法解析,我们就能更深入地认识大脑,”陶虎说。

本文由亿欧健谈授权亿欧发布,申请文章授权请联系原出处。